#小米SU7Ultra事故频发,到底是什么原因!

#小米SU7Ultra**经常发生事故,引起了消费者的强烈关注和担忧。为什么这款被称为“科技旗舰”的手机在短时间内会出现这么多问题?是什么导致了这一系列事故?本文将深入分析,揭示背后的真相。

#小米SU7Ultra事故频发,到底是什么原因!

近年来,智能手机市场竞争日趋激烈,各大品牌纷纷推出高端旗舰车型,试图抢占市场份额。小米作为国内知名手机品牌,其推出的手机品牌SU7Ultra凭借出色的性能和高端的配置,一度成为市场的宠儿。最近,这款手机频频发生事故,引起了广泛的关注和讨论。

事故频发,用户投诉频发,用户投诉频发,

自小米SU7Ultra自上市以来,网络事故报道和用户投诉源源不断,从电池爆炸、屏幕破裂到系统崩溃,各种问题让消费者感到不安,社交媒体,#小米SU7Ultra事故频繁#话题热继续上升,许多用户发布了自己的问题,表达了对品牌的不满和失望。

硬件问题:电池和屏幕成为“重灾区”

通过对大量用户反馈的分析,我们发现小米SU7Ultra硬件问题主要集中在电池和屏幕上。频繁的电池爆炸不仅给用户带来了财产损失,而且威胁到人身安全。屏幕断裂的问题使许多用户质疑其材料和技术水平。

电池问题:设计和质控双料不足

电池作为手机的核心部件,其安全性至关重要。小米SU7Ultra虽然快速充电技术提高了充电速度,但也增加了电池的热量。如果电池设计不合理或质量控制不严格,很容易引起过热甚至爆炸。一些专家指出,小米在追求高性能的同时,可能忽略了电池安全的重要性。

屏幕问题:材料脆弱,抗摔性差

高端旗舰手机应配备高品质屏幕,但高端旗舰手机应配备高品质屏幕。小米SU7Ultra在这方面似乎不符合标准,许多用户反映,手机轻微坠落或碰撞后,屏幕破裂,不仅影响使用体验,而且增加维护成本,屏幕材料的脆弱性,暴露小米供应链管理和质量控制不足。

软件问题:系统不稳定,经常崩溃

除硬件问题外,小米SU7Ultra软件问题也不容忽视,许多用户反映,手机在使用过程中经常出现系统崩溃、卡住等现象,不仅影响日常使用,而且让用户小米对系统优化能力提出质疑。

系统优化不足:软硬件不匹配

高端硬件配置需要强大的软件系统来支撑,但小米SU7Ultra显然,在这方面做得不够,系统优化不够,导致软硬件不匹配,进而引发一系列问题,有业内人士指出,小米在系统开发中过于追求新功能,忽视了基本稳定性的重要性。

更新不及时:漏洞修复滞后

系统更新是解决软件问题的关键,但是小米在SU7Ultra系统更新滞后,许多已知漏洞未能及时修复,导致用户在使用过程中经常遇到问题。这种对用户反馈的忽视进一步加剧了消费者的不满。

品牌回应:态度暧昧,解决方案薄弱

面对频发事故和用户质疑,小米虽然官方承认了一些问题,但给出的解决方案并没有让用户满意。许多用户说,小米售后服务态度差,维修周期长,成本高,进一步损害了品牌形象。

行业反思:追求高端不应忽视基础

小米SU7Ultra事故的频繁发生引发了整个智能手机行业的反思。追求高端配置和新技术很重要,但基本的安全性和稳定性也不容忽视。品牌在追求市场份额的同时,应更加注重产品质量和用户体验。

小米SU7Ultra事故频发,暴露小米作为消费者,在选择高端旗舰手机时,不仅要注意其性能和配置,还要注意其安全性和稳定性。希望小米能够正视问题,积极改进,重塑消费者信心,毕竟,只有真正为用户着想的产品才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

#小米SU7Ultra事故频发#小米危机是整个行业的警钟。期待未来的智能手机市场,更加注重产品质量和用户体验,真正实现科技与生活的完美融合。

小米SU7 Ultra事故频发:如何解决新能源汽车时代的“技术信任危机”?

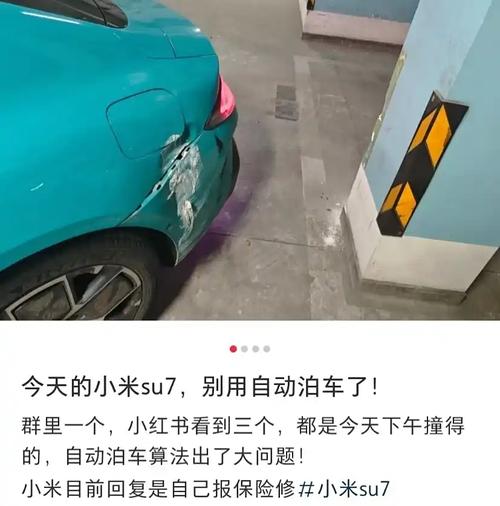

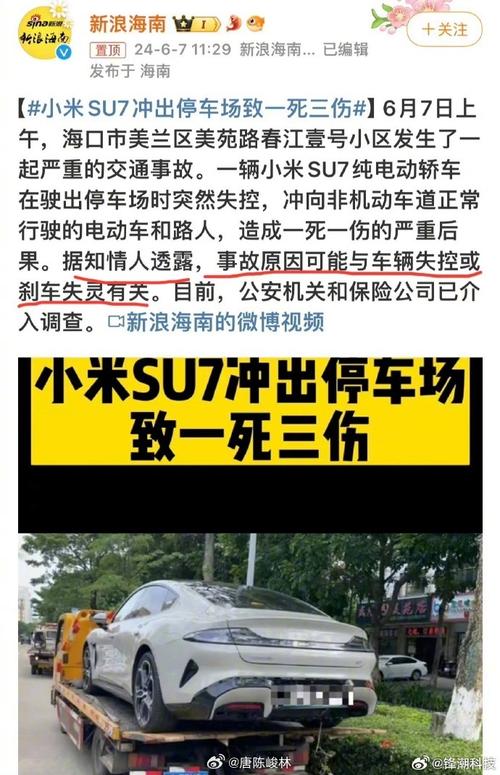

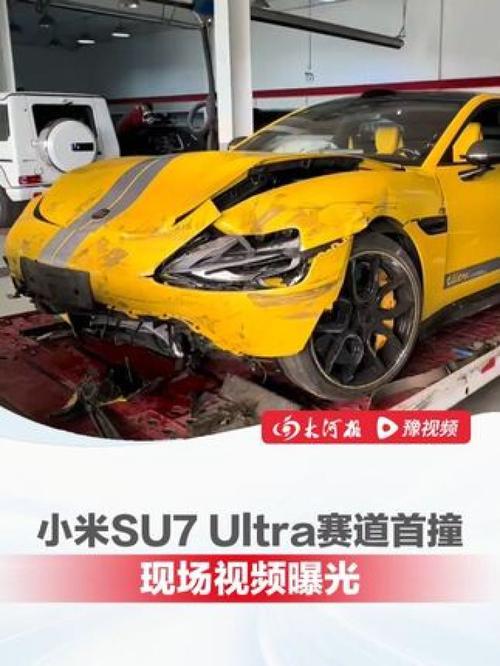

社交媒体关于小米SU7 Ultra的交通事故讨论继续发酵。从杭州某小区车辆失控冲上绿化带,到深圳车主反映的自动驾驶系统故障造成的紧急制动,每一次事故都引发了公众对新能源汽车安全性的深入思考。当“科技平等权力”造车新势力遭遇现实碰撞时,不仅反映了小米汽车的技术成熟度,这也是整个行业在狂奔中被忽视的核心痛点。

技术嘉年华背后的安全隐忧

小米SU7 Ultra作为小米生态链的旗舰车型,其智能配置堪称行业标杆。它配备了澎湃的OS系统、双NVIDIA DRIVE Orin芯片和12个高精度传感器的硬件配置在新闻发布会上被描述为“自动驾驶的终极形式”,但实际数据显示,自3月份上市以来,全国共报告了12起与自动驾驶系统相关的交通事故,其中5起涉及高速公路段,3起导致车辆单方面事故。

一名汽车安全机构工程师指出:“目前L2+自动驾驶系统的测试标准严重滞后。”以深圳车主事故为例,车辆识别静态路障时延迟0.8秒,与国家标准要求的0.3秒安全冗余差距较大。更令人担忧的是,大多数汽车公司在宣传中模糊地区分了“自动驾驶”和“辅助驾驶”之间的界限,导致了用户的技术误解。

电池安全困境:新能源汽车“双刃剑”

小米SU7 Ultra800V高压快速充电系统曾经是其核心卖点,但最近一些电池火灾事故的曝光,动摇了用户对快速充电技术的信任,专业维修机构发现车辆电池组在碰撞测试中异常高温,电池管理系统未能及时触发保险丝机制,值得注意的是,这些事故大多发生在非高速公路路段,说明传统的安全测试标准已不能覆盖新场景的风险。

行业数据显示,2023年国内新能源汽车火灾事故同比增长37%,其中电池热失控占63%。某高校研究小组指出:“目前电池组热失控温度一般设定在150℃,但在实际道路试验中,极端天气下电池表面温度可能超过200℃。”这种技术设置与用户实际使用场景的错位正在形成安全隐患。

用户信任重建:汽车企业需要“透明”突破

面对舆论压力,小米汽车于4月18日召开紧急技术简报,公布了延长软件更新周期、优化传感器布局、增加冗余制动系统等多项改进措施。然而,公开数据显示,只有15%的受访者信任汽车公司的危机反应,其余用户质疑技术改进是否肤浅。

一个互联网研究平台的数据显示,78%的潜在购车者将“事故率”作为决策的关键因素,而现有的新能源汽车公司在事故数据披露上普遍滞后。相比之下,特斯拉每百万辆车的事故率为0.94起,传统汽车公司的事故率为1.2起,而造车新势力的事故率为2.7起,这种数据差距正在加剧用户的焦虑。

行业反思:不要让“技术崇拜”掩护安全的本质

小米SU7 Ultra事故不是一个案例,而是新能源汽车行业残酷增长的缩影,当企业以智能配置为核心卖点,当监管机构尚未建立动态安全评价体系,当消费者被技术术语混淆时,我们正在经历一场危险的信任游戏,高级汽车分析师指出:“自动驾驶不是汽车公司的护城河,安全是。”

目前,工业和信息化部已启动新能源汽车安全专项检查,涵盖电池、软件系统、碰撞测试等12项指标。专家建议,消费者在购车时应重点关注汽车企业的第三方安全认证、历史事故率和软件更新日志。正如中国工程院院士李彦宏所说:“我们不仅要拥抱技术创新,还要保持安全底线,否则最终会付出惨痛的代价。”

当小米SU7 当Ultra在春天的街道上驰骋时,后视镜不仅是城市风光,也是整个行业的安全镜。技术创新的速度永远赶不上安全教育的滞后。这场关于信任和安全的博弈最终将回归到最简单的造车逻辑——把用户的生活放在第一位。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...