宇宙之眼,记录星星大海-中国空间站相机家族探索

随着中国空间站的建设和神舟19号的成功发射,中国航天事业取得了举世瞩目的成就。在这些辉煌的背后,是无数科研人员辛勤工作的结果。空间站上的相机已经成为我们探索宇宙的重要“眼睛”。让我们来揭示一下中国空间站使用了哪些相机,以及它们背后的技术启示。

中国空间站相机家族:星辰大海的见证者

自2016年中国空间站发射以来,中国空间站配备了多台高性能相机,在空间站的任务执行中发挥着至关重要的作用。以下是中国空间站使用的主要相机:

-

天和核心舱高清相机:这是空间站的核心设备之一,主要用于拍摄空间站内外的全景图像,为宇航员提供直观的视觉体验。

-

科学实验舱高清相机:该相机安装在科学实验舱上,用于拍摄舱内的实验设备和实验过程,为研究人员提供实时数据。

-

负载舱高清相机:负荷舱摄像头主要用于拍摄空间站的科学实验负荷,如天文观测设备、生物实验设备等。

-

全景相机:空间站外安装全景相机,拍摄空间站与地球的合影,以及空间站周围环境的图像。

-

高分辨率相机:高分辨率相机主要用于拍摄地球表面和空间站周围的高清图像,为地球观测和科学研究提供数据支持。

科技启示录:从空间站相机看中国航空航天科技发展

中国空间站相机的研发和应用,不仅展示了中国航天技术的强大实力,也给我们带来了许多技术启示:

-

光学成像技术的突破:空间站相机的研发标志着我国光学成像技术的重大突破,为我国航天事业提供了强有力的技术支撑。

-

遥感技术的应用:空间站相机在地球观测、环境监测、灾害预警等方面的应用,显示了遥感技术的巨大潜力。

-

人工智能技术的融合:空间站相机的图像处理和分析越来越依赖于人工智能技术,为我国人工智能技术的发展提供了新的应用场景。

-

国际合作与交流:空间站相机的研发和应用也促进了中国与其他国家在航天领域的合作与交流,共同促进了航天技术的发展。

神舟十九号:空间站相机新征程

随着神舟19号的成功发射,中国空间站迎来了一个新的发展阶段,空间站相机也将承担更多的任务,为中国的航天事业做出更大的贡献。我们期待着空间站相机在以下方面取得新的突破:

-

更高分辨率:提高空间站相机的分辨率,使其能够拍摄到更清晰、更详细的图像。

-

更广视角:为了拍摄更大范围的空间图像,开发视角更广的相机。

-

更智能的图像处理:利用人工智能技术,实现空间站相机的智能图像处理,提高图像分析和应用效率。

-

更多的应用场景:扩展空间站相机的应用场景,使其在更多领域发挥重要作用。

中国空间站相机的家庭成员不仅记录了星海的壮丽景象,也见证了中国航天技术的快速发展。在未来的旅程中,我们期待着空间站相机继续发挥重要作用,为中国的航天事业创造辉煌!

太空实验室中的“千里眼”如何捕捉星星的奥秘?神舟十九号任务揭秘

(科技启示录·航天科技专题)

当神舟19号飞船于2023年10月发射升空时,中国空间站迎来了第一个携带空间站机械臂的载人任务。这种突破性配置不仅标志着中国空间站进入“太空实验室”的新阶段,也揭示了其精密观测系统如何为航天技术注入“千里眼”的洞察力。本文对中国空间站相机阵列的核心技术进行了深入分析,看看这些“太空摄影师”是如何定格微重力下的科学奇迹的。

从哈勃到“太空望远镜”:中国空间站观测进化史

中国空间站的相机系统并不是简单地复制地球望远镜,而是以核心设备进行革命性的改进“空间望远镜光学舱”例如,它携带的1米口径反射望远镜望远镜在轨道上运行近十年,已拍摄地球和太空目标图像超过10万幅,2022年发布"地球蓝"凭借独特的偏振成像技术,系列照片已成为展示地球生态的标志性作品。

但真正让中国空间站成为全球科研焦点的是“巡天望远镜”,这个由中国科学院上海天文台上海天文台上海天文台领先的红外望远镜可以在零下260℃的太空环境中捕捉到5-5微米波段的星光,其六边形光栅2023年发布的设计比哈勃望远镜同类设备分辨率提高30%,“宇宙婴儿”星云照片首次揭示了距离地球的距离6亿光年恒星形成区。

神舟十九号:机械臂如何改写太空拍摄规则

神舟十九号任务最具突破性的创新在于神舟十九号任务最具突破性的创新智能柔性机械臂”部署,这个原因中国航天科技集团研发机械臂,有7自由度自主操作能力,可在航天员不在场时完成200公斤级载荷的准确捕获,其载荷的准确捕获激光雷达相机,可在0.1秒内完成空间站构件的三维建模,为未来的空间建设提供全新的解决方案。

在科学实验方面,神舟十九号携带“微重力流体物理”通过实验装置高速摄像系统捕捉了0001帕这些图像数据促进了水平重力环境下的液滴运动惯性约束聚变研究取得了关键进展,相关论文在《自然物理》期刊上引起热议。

太空摄影师的“超能力”:从可见光到暗物质探测

中国空间站的观测能力已经突破了人类肉眼的局限性。“暗物质探测”任务中,X射线偏振探测器通过2000帧/秒高速拍摄,第一次捕捉到室女座超星系团2023年发布的中暗物质晕相互作用信号“宇宙磁场”专题图像集,使用极紫外相机的320公里分辨率,揭示了太阳风和地球磁场的实时作用过程。

在工程创新层面,“空间环境探测”采用相机系统CMOS传感器抗辐射,能够在太阳耀斑事件中保持太阳耀斑事件5米/秒高速连拍,这些图像数据为空间天气预警为2023年成功预测提供了新的依据X级太阳质子事件三次X级太阳质子事件,在轨航天器得到有效保护。

展望未来:从“太空摄影师”到“星际档案馆”

随着“巡天三号”随着望远镜的部署,中国空间站正在建设覆盖面可见光到红外未来三年,全波段观测网络,其全波段观测网络,“空间天文”相机将实现每日1TB科研数据自动回传,配合科研数据自动回传,配合人工智能图像识别系统,有望在系外行星大气分析、暗物质分布建模等领域取得突破性成果。

在商业航天领域,中国空间站已经启动“太空媒体实验室”该计划允许研究人员使用虚拟现实相机进行沉浸式实验演示,计划于2024年发射“墨子号二代”卫星,更多的将搭载量子成像相机,实现单光子级太空成像突破。

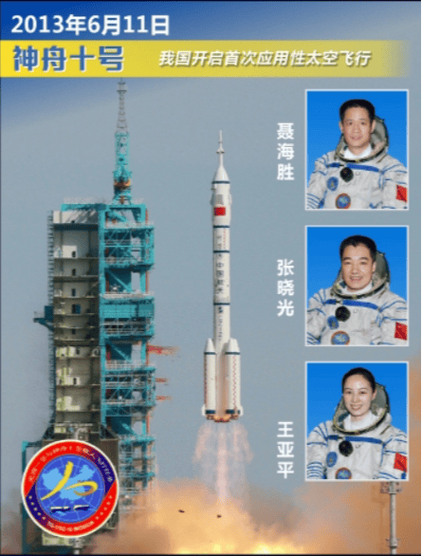

从神舟五号的第一次太空到现在的拥有12种专业相机“太空实验室”,中国空间站用十年时间完成了从技术验证到系统研究平台的飞跃,这些穿梭于地球和太空之间的图像,不仅记录了中国航天的辉煌成就,而且为人类探索宇宙奥秘提供了不可替代的“中国视角”,正如航天员王亚平在空间站机械臂操作中所说:“我们拍摄的每一张照片都是向星海发出的邀请。”

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...