简介:缺席就是话题,沉默胜过喧嚣

当2023年苏州国际车展参展商名单最终公布时,科技巨头小米汽车的缺席引起了业界的热烈讨论。作为小米进入新能源汽车领域后的第一次重大展会“跳票”,这一举动不仅让期待其新车发布的消费者感到惊讶,也给竞争激烈的智能汽车轨道投下了沉重的悬念。虽然官方以“遗憾缺席”的轻描淡写带来了这一点,但深入研究了这一点。它反映了新能源汽车公司在供应链、技术储备和市场竞争之间的复杂博弈。回顾小米汽车明确退出上海车展的决定,两只“鸽子”背后是否隐藏着新行业力量的生存法则?

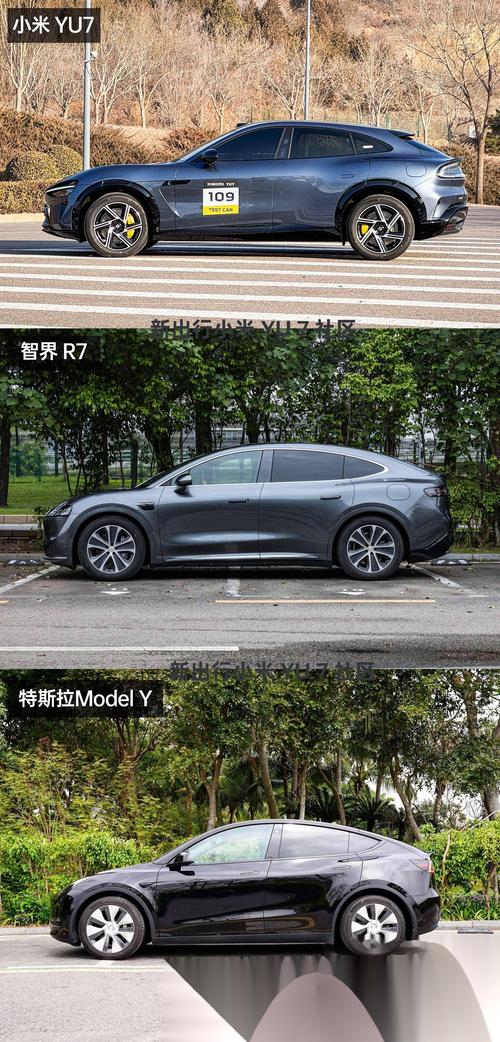

缺席背后的行业困境:小米YU7的“分散化”战略

小米YU7的缺席并非偶然。在新能源汽车“内卷”加剧的背景下,龙头汽车企业通过车展抢占舆论高地已成为常态。作为跨境玩家,小米选择以“非典型”的方式规避风险

-

供应链压力下的保守策略

近年来,动力电池原材料价格波动、芯片短缺等问题继续困扰行业。自2021年启动汽车制造计划以来,小米汽车一直强调“技术自主研发+生态协作”。然而,面对汽车制造的复杂性,其供应链整合速度尚未达到行业领先水平。放弃苏州车展可能是为了避免新车发布后暴露技术缺陷的风险。 -

营销逻辑的重构

小米MIUI系统的用户粘性是其核心优势,但如何无缝连接“车主”生态仍是一个未解决的问题。放弃线下车展的“交通竞争”可能意味着小米选择以在线新闻发布会、场景体验店等新模式重塑用户接触路径。 -

政策与资本市场之间的平衡

在新能源汽车补贴下降、行业重组加快的背景下,过早曝光产品可能会加剧资本对小米汽车盈利能力的质疑,延迟发布不仅可以保留技术迭代空间,而且为后续上市铺平道路。

智能汽车时代的“缺席艺术”:新势力汽车企业的生存智慧

小米的“鸽子”并不孤单。特斯拉连续缺席上海/北京车展,蔚来取消2023年所有线下活动,理想选择“无声展览”。。。这些行为共同指向一个行业趋势:智能汽车时代的竞争已经从产品竞争转向生态与用户体验的深度博弈。

-

技术保密和舆论控制

在自动驾驶、电池技术等核心领域,提前曝光可能会引起竞争对手的有针对性的反击。特斯拉实际上将焦点转向FSD(自动驾驶)系统的技术叙事。 -

资源集中精准投放

新势力汽车公司普遍采用“区域”展览策略。2023年,蔚来选择以城市体验中心代替车展,而理想则通过“无展车”的极简展台强化品牌调性。这种“轻量化”的展览模式实际上为后续产品的实施积累了力量。 -

用户注意力转移到私域

在信息过载的时代,汽车公司更倾向于通过社交媒体、社区运营和其他私有域流量沉淀用户。小米汽车最近在社交媒体上发起的“我的智能汽车生活”话题是将用户期望从线下展览转移到在线场景的典型案例。

缺失蝴蝶效应:智能汽车市场范式转移

小米YU7的缺席反映了新能源产业正在经历的深刻变化:

- 从产品竞争到生态竞争:汽车公司的核心价值不再局限于续航里程或智能驾驶舱,而是围绕用户全场景生活的解决方案能力。

- 从流量思维到用户操作:线下车展的“注意力竞争”让位于线上深度互动,用户决策路径从“被动观看”转向“主动体验”。

- 从规模扩张到精细化经营:在资本退潮和消费降级的背景下,汽车公司需要通过技术壁垒和用户体验建立护城河。

值得注意的是,小米选择以“技术自主研发+生态协作”为差异化路径,可能迫使行业加速向“软硬结合”模式发展。其800V高压平台、智能驾驶领域控制器等核心技术可能成为后续突破的关键。

未来展望:缺席者反击和行业新风口

尽管小米YU7缺席苏州车展,但其市场趋势仍值得持续关注:

-

技术储备的“暗战”

在2023年Q3交付数据发布的背景下,小米汽车可能会通过技术新闻发布会、供应链合作等行动弥补展会曝光的不足,如与宁德时代电池技术的联合研发。 -

突破渠道创新

小米生态链企业(如云米、米家)的线下体验店可能承担新车体验功能,形成与传统4S店不同的销售网络。 -

准确捕捉政策红利

在推进智能互联网汽车强制标准配置、数据确认等政策的过程中,小米作为互联网本土企业,可以通过软件定义汽车(SDV)优势抓住机遇。

缺席是暂时的,变革是永恒的

小米YU7的缺席不是撤退,而是智能汽车时代“非典型玩家”的生存智慧,面对传统汽车企业的百年积累和科技巨头,新能源产业正经历从“交通嘉年华”到“价值回归”的转折点,如何在技术研究与生态协调之间找到平衡,将是突破的关键;对于整个行业,“缺席游戏”可能表明,未来的竞争将属于那些知道如何在沉默中积累潜力的企业。

(全文约1100字,核心关键词:小米YU7、苏州车展、智能汽车、供应链、生态协作、用户运营)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...