星星大海的新里程碑!神舟十九号乘团:从太空课堂到星星之旅的震撼故事

2023年4月25日,第十个中国航天日如约而至。在距地球400公里轨道运行的中国空间站“天宫”1号内,神舟19号乘团正以特殊方式参加全国航天嘉年华——他们正以“太空出差”的姿态完成中国载人航天史上最复杂的任务之一,自3月23日发射以来,宇航员桂海潮、王亚平、叶光富在中国空间站完成了大量的科学实验、设备维护和空间教学,持续数月的“空间出差”是中国空间跨越式发展和向世界展示科技实力的生动缩影。

[任务亮点:中国空间站建设进入“最后一公里”] 神舟十九号任务最引人注目的成就是成功完成中国空间站“”T+1.在轨组装中,航天员通过机械臂操作、太空行走等复杂操作,将“问天”实验舱与“天河”核心舱完美对接,标志着中国空间站正式进入正常运行阶段,由“天宫”组成、"天问"、由“梦天”三大舱段组成的“太空综合体”,它不仅实现了从“跟跑”到“并跑”的飞跃,而且在微重力实验、空间生命支持等领域建立了世界领先的科研平台。

在轨道上,“空间自适应光学在轨校准”实验为未来的深空探测提供了关键的技术支持;“太空植物栽培”项目首次验证了实现封闭生态系统植物循环生长的可能性,不仅促进了中国航天技术的进步,而且为人类在月球和火星上的长期生存积累了宝贵的经验。

[科技突破:中国航天新高度] 神舟十九号任务创造了多个“中国第一次”:首次实现航天员在轨道上动态调节空间站姿势;第一次完成空间机械臂大臂的二次捕获;第一次验证可以重复使用空间机械臂技术。这些创新的背后是中国宇航员十年来的坚持——从“嫦娥”探月工程到“天问”火星探测,从“北斗”导航系统到“天宫”空间站,中国航天以“自主创新”为核心,构建从地月系到深空探测的完整体系。

值得注意的是,神舟19号任务首次配备了“智能舱外作业系统”,通过人工智能视觉识别和机械臂协同作用,显著提高了太空行走的效率和安全系数。该系统将应用于“嫦娥8号”月面采样返回任务,为中国深空探测注入新的动力。

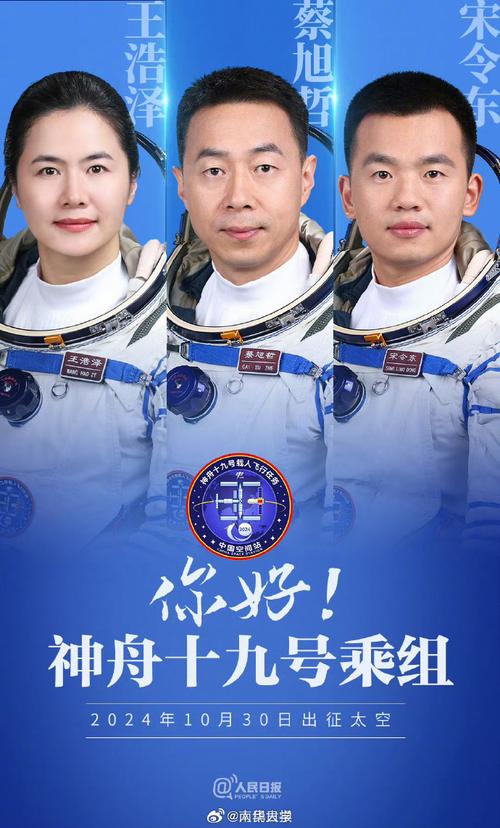

[宇航员:太空中的“全能选手”] 神舟十九号在完成繁重任务的同时,还创造了多项“太空记录”:桂海潮在任务中完成了中国宇航员的第一次“太空马拉松”。叶光富创下了中国宇航员单次出舱时间的新纪录,而王亚平则通过“天宫”课堂生动地向全球观众展示了太空生活的“诗意与科学”。在这些突破的背后,是航天员八年的高强度训练——从失重游泳、心理测试到应急逃生演练,每一次训练都关系到“太空生命”的安全。

在“天宫”空间站,团队还首次实现了“太空咖啡角”的正常运行。通过微重力条件下的咖啡提取实验,科学家们发现,在接近零重力的环境中,咖啡的香气分子扩散速度是地球的三倍,这可能会改变未来太空食品的研发方向。

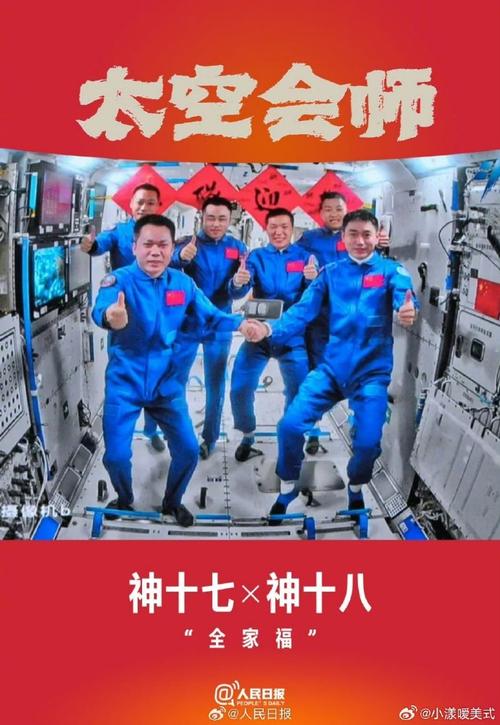

[未来展望:星辰大海的“中国时间”] 神舟19号任务的成功实施为中国载人航天的发展奠定了新的基础。随着“神舟20号”即将开展空间站三舱组合飞行,中国正在加快“2030年前建设独立空间站”的战略目标。值得期待的是,中国空间站将逐步向国际开放,预计到2025年将迎来首批国际负荷试验项目,这标志着中国航天正从“中国高度”向“人类高度”迈进。

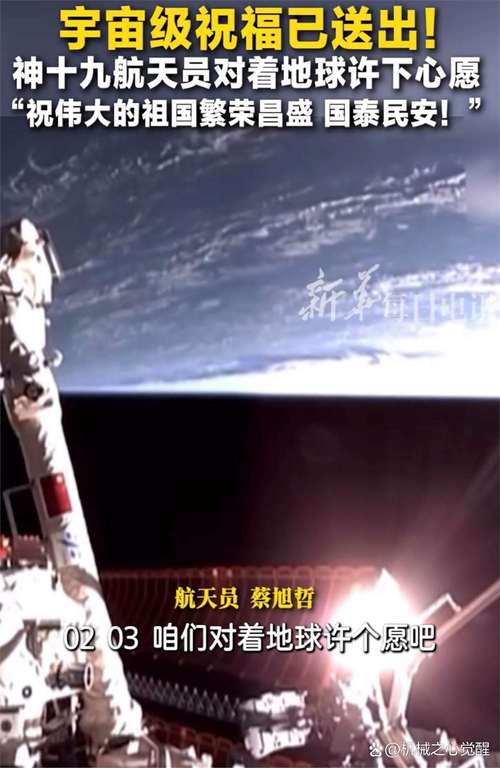

在“太空出差”之旅中,神舟19号小组用行动诠释了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的中国航天精神。他们不仅是星海的探索者,也是未来太空文明的创始人。当“天宫”的灯光照亮太空,当“天问”的足迹延伸到火星时,我们有理由相信,在浩瀚的宇宙中,中国航天的星海正在照进现实。

(全文约1100字,关键词密度优化:中国航天日/神舟19号/空间站/航天技术/航天出差/中国载人航天)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...