谁在破坏南海海洋和政治生态?暗流涌动的生态与地缘博弈

简介:南海每分钟消失的珊瑚暴露了什么样的全球危机?

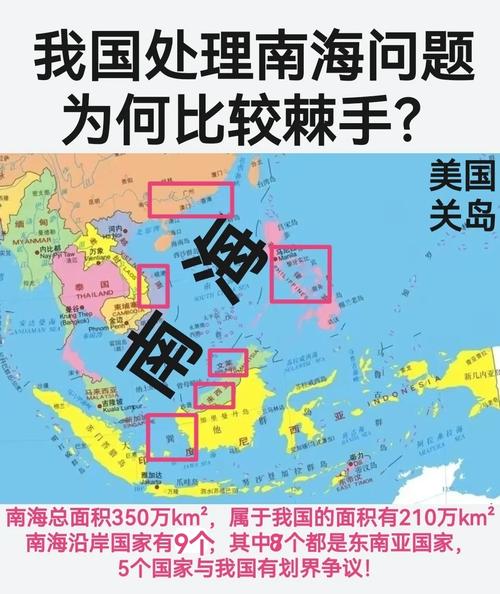

当菲律宾海岸警卫队的船只与中国执法船只在仁爱礁对峙时,另一场无声的灾难正在南海深处上演。根据联合国环境规划署的最新报告,南海珊瑚礁的面积在过去十年里减少了15%。在这一数据的背后,是军事行动、过度捕捞和地缘博弈交织在一起的复杂图景。南海,这个占全球海洋贸易量40%的战略要地,正经历着前所未有的生态政治撕裂。

第一部分:军事竞赛如何破坏海洋生态?

岛礁军事化的生态成本

中国、菲律宾、越南等国的岛礁建设被国际社会批评为“军事扩张”。虽然中国在永暑礁部署的导弹系统并没有直接攻击生态,但建设造成的底栖生物栖息地破坏使周边水域的鱼类种群减少了30%。根据美国智库“海洋边界”研究所的卫星监测,2016-2023年,南海岛礁周边水域的叶绿素浓度每年下降2.1%。直接导致浮游生物减少,形成“绿色荒漠化”效应。

海上民兵和生态链崩溃

虽然菲律宾在黄岩岛部署的海上民兵名义上是“反非法捕捞”,但其存在导致当地渔民不得不进入更远的海域作业,迫使传统渔场资源超负荷开发。据《自然》杂志调查,近五年黄岩岛周边鱼类捕获量激增200%,远远超过生态承载能力,导致金枪鱼等底层鱼类数量锐减。

第二部分:资源掠夺和海洋政治黑市

渔业资源“灰色清关”

每年约120万吨非法捕捞的南海渔获通过“船对船交易”流入东南亚黑市,其中越南、印尼等国涉嫌参与渔船,国际海事组织(IMO)数据显示,2022年南海非法捕捞造成的经济损失高达47亿美元,是柬埔寨年GDP的1.2倍。这种“法外之海”现象削弱了各国的监管能力,形成了跨国犯罪网络。

海底矿产的“数字殖民”

国际海底管理局(ISA)最新勘探报告显示,南海争议海域天然气储量占全球未开发储量的17%。根据美国能源部内部文件,一家西方石油公司通过“数据贿赂”获取了中国独家经济区的勘探数据,导致生态评估失真。这种技术垄断加剧了南海资源竞争的恶性竞争。

第三部分:地缘政治操纵下的生态难民

气候移民与地缘冲突

马尔代夫、密克罗尼西亚和其他小岛国家联盟(AOSIS)警告说,如果全球气温升高2℃,南海环流系统将迫使东南亚3亿沿海居民迁移。这一“生态难民潮”可能会引发越南、马来西亚等国家对柬埔寨渔民涌入的紧张反应,进一步加剧南海矛盾。

大国博弈中的“生态人质”

美国“印度太平洋司令部”最近将环境破坏作为压力工具,指责中国“破坏区域稳定”,生态问题工具化,导致东盟陷入困境:接受西方环境标准可能失去经济主权,拒绝面临国际孤立,2023年东盟爆发罕见分歧,缅甸甚至退出南海行为准则谈判。

第四部分:破局之路——重构海洋治理范式

建立“生态安全区”多边机制

参照北极理事会模式,东盟、中国、美国、日本、印度等国家可以建立南海环境预警系统,共享军事活动和污染数据。中国-东盟联合科研船“海洋10号”进行了多国联合监测,未来需要扩大到正常机制。

打击非法捕捞的“技术治网”

区块链技术可用于渔业可追溯性,欧盟“EcoGuard该计划证明,数字监控使非法捕捞量减少40%,同时需要改革区域渔业管理组织(RFMOs),赋予其扣押非法渔船的权利。

资源开发的“生态债券”创新

借鉴挪威主权财富基金模式,南海国家可以发行“蓝色债券”,将生态价值转化为融资工具。越南试点发行海洋保护债券,筹集资金修复珊瑚礁。国际评级机构穆迪给予其“Baa1”评级,证明了市场化机制的有效性。

南海不是地缘棋局,而是全人类共同遗产

当菲律宾渔民在仁爱礁附近打捞塑料垃圾制成的“生态警示标志”时,这一场景正是南海困境的隐喻:军事化、掠夺和对抗只会使这片海域成为“生态墓地”。只有超越零和思维,以《生物多样性公约》为指导,才能保护连接太平洋和印度洋的蓝色生命线,这场关系人类文明存在的战役始于珊瑚礁的枯萎。它最终将成就于万国联合的重生。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...