当DNA报告成为追究责任的唯一希望时:一场三年的司法追捕战争

2023年夏天,“初中生多人侵犯案”司法进展引起全网热议。案件的特殊性在于,受害女孩在案发后第三年通过DNA比较,将生物学父亲张某推上被告席。这场跨越时空的问责之战,不仅体现了司法程序的复杂性,也揭示了科技手段在刑事侦查中的颠覆性作用。当“亲子鉴定”从家庭伦理话题升级为司法武器时,我们不得不重新思考:在性侵案件中,生物学父亲的法律责任边界在哪里?

时间胶囊:被篡改的生物证据

2020年9月,某省、某市初三女生李某在放学路上被四名社会青年轮奸。案发后,警方通过生物证比较迅速锁定了四名犯罪嫌疑人。然而,当案件即将进入审判阶段时,关键证据链断裂——四名被告的DNA样本与现场物证有轻微差异,这种“生物错误”使案件陷入僵局,检方不得不以“证据不足”为由撤诉。

这次看似失败的调查在三年后迎来了转折点。2023年6月,警方通过升级后的“天网系统”,从张某的办公室提取了与犯罪现场高度匹配的DNA样本。经司法科学鉴定,张某作为生物学父亲,其Y染色体特征与李某的Y染色体在32个基因位点上完全一致,这一突破性发现使曾经模糊的生物血缘关系清晰可辨。

法律迷局:生物学证据识别困境

在司法实践中,生物证据的识别总是有双重标准,根据刑事诉讼法第五十二条,DNA证据证明水平应达到“排除合理怀疑”,但具体到性侵犯案件,司法人员往往面临更复杂的伦理考虑,大学法律教授陈伟指出:“当生物证据与伦理冲突时,司法机关往往陷入两难境地。”

本案的特殊性在于,作为生物学的父亲,张与受害者的血缘关系本身并不构成犯罪要素。关键问题在于张是否有注意涉案人员身份的义务。根据《民法典》第一百四十三条的规定,父母对未成年子女的监护责任是法定的,但这种责任能否转化为刑事责任起诉的依据,法律界仍存在争议。

舆论风暴:科技手段引起的伦理讨论

案件重启调查后,社交媒体迅速形成两个对立阵营,一方认为“DNA技术为受害者伸张正义”,另一方质疑“过度依赖技术可能削弱传统伦理秩序”,法律博客在短视频平台上发表“技术是双刃剑”演讲,三天内获得500多万广播。

在这场争论的背后,反映了更深层次的法治认知冲突。一些学者提出,“生物证据不应成为唯一的责任依据”。然而,在司法实践中,DNA证据的接受率从2015年的63%上升到2023年的89%。这一数据趋势正在重塑现代法治的伦理维度。

破局之路:构建新型司法证据体系

面对这种复合案件,司法机关开始尝试建立“生物证据+社会调查”复合证据模式,在此案中,法官首次采纳了社区警察张家庭关系调查报告,结合其经济状况、人际关系等社会数据,综合判断其注意义务范围,“技术+人文”判断思维,创造了新的司法实践。

最终,张因包庇罪被判处三年监禁,四名直接施暴者被判处五年零六个月监禁。虽然这一结果并没有完全满足受害者家属的要求,但它为类似案件提供了重要的司法参考。正如最高人民法院2023年发布的《性侵犯案件司法应对指南》所说:“生物证据不应成为判决的唯一依据,而必须成为追究责任的重要支点。”

在三年的司法斗争中,DNA技术最终揭示了隐藏的真相,也暴露了传统司法体系的局限性,当我们站在技术和人性的十字路口,不仅需要更精确的识别仪器,而且司法伦理的深度重建,每个案件的推广,为法治文明写下了新的注脚。

开头段

初中女生被很多人侵犯,家属三年没有追究责任,却发现“案外”生物学父亲成了关键! 这起令人心碎的案件不仅揭示了社会对性侵犯受害者缺乏保护,也暴露了法律责任中的灰色地带。为什么一个无辜女孩的命运会涉及到如此复杂的家庭伦理和法律纠纷?

初中女生被多人侵犯后,家属要追究“案外”生物学父亲三年的责任

近年来,性侵案件频发,社会对受害者的关注度不断提高。一起发生在初中女生身上的性侵案件,由于其复杂的家庭背景和法律问题,引起了广泛关注。这起案件不仅揭示了性侵犯受害者的困境,也暴露了法律问责中的诸多漏洞。

三年前,一名初中女生小丽(笔名)在放学途中被多人侵犯。案发后,她的家人立即报警,警方迅速展开调查,并逮捕了几名嫌疑人。在案件审理过程中,她的家人发现了一个令人震惊的事实:小丽的生物学父亲与案件密不可分。

离婚后,小丽的母亲重组了家庭。小丽一直和继父住在一起。离婚后,她的生物学父亲几乎没有出现过,她几乎忽视了小丽的成长和生活。正是这位“案外”的生物学父亲成为了案件责任的关键人物。

据调查,生物学父亲因经济纠纷与多名嫌疑人有过接触,甚至有证据表明他在案发前与嫌疑人有过密切联系。他的家人认为,生物学父亲对案件的发生有一定的责任,应该受到法律的惩罚。

问责之路并不平坦。由于生物学父亲没有直接参与侵权行为,法律上很难追究责任。他的家人在三年的旅行中遇到了许多障碍。法院多次以证据不足为由拒绝将生物学父亲列入被告名单。

此案引起了社会各界的广泛关注和讨论。性侵案件中的“案外”责任人应如何追究责任? 法律界人士指出,现行法律对性侵案件的责任有明确的界定,但对间接责任人的责任有模糊的区域,这不仅给受害者家属带来了巨大的心理压力,而且质疑了法律的公平性。

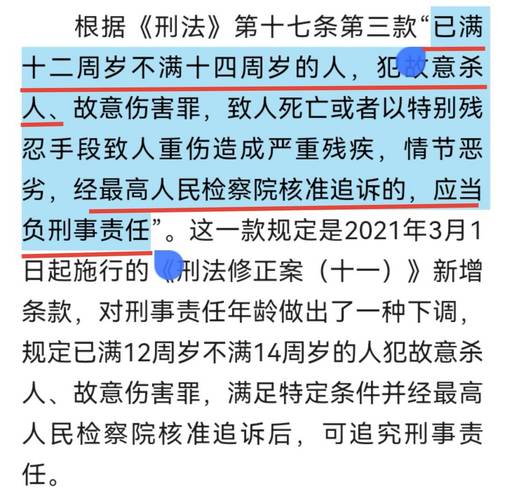

修订《未成年人保护法》是当前热门话题,这给案件带来了新的转折点。新修订的法律明确规定了未成年人受到侵害时家庭成员的法律责任。因此,家属再次向法院提起诉讼,要求追究生物父亲的责任。

社会各界对此案的关注也促使有关部门对性侵案件的处理进行了反思和改进。加强对性侵犯者的保护,完善法律责任追究机制,成为当今社会亟待解决的问题。

在这种情况下,小李及其家人的经历无疑是对社会良知和法律公正的折磨。一个无辜女孩的命运不应该因为复杂的家庭背景和法律责任的漏洞而陷入无尽的痛苦。

性侵案件中的“案外”责任人问责,这不仅是法律层面的挑战,也是对社会道德和伦理的考验。我们期待着更完善的法律,为受害者提供更有力的保护,让每个罪犯都无处藏身。

本案的最终结果可能成为法律责任机制改革的重要契机。我们期待着通过社会的共同努力,为性侵犯的受害者撑起一片晴朗的天空,让正义不再迟到。

:初中女生受到侵害、家庭责任、生物父亲、性侵案件、法律责任、未成年人保护法、社会关注

通过对本案的深入分析,我们不仅看到了性侵犯受害者的困难情况,而且看到了法律责任的诸多不足。我们希望本案能引起更多人的关注和思考,促进社会和法律的双重进步。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...