简介:当世界公式遇到中国现实时

在经济学教科书中,恩格尔系数(食品支出比例)是衡量生活水平的核心指标。这个诞生于19世纪德国的公式曾被世界视为普遍的尺度,但当我们瞄准中国时,数字的错位反映了一个惊人的现实:中国消费者的“食品支出比例”似乎低于发达国家,但在消费升级的浪潮中,它演绎出完全不同的叙事。传统模式与东方现实的碰撞,正在重塑全球商业版图。

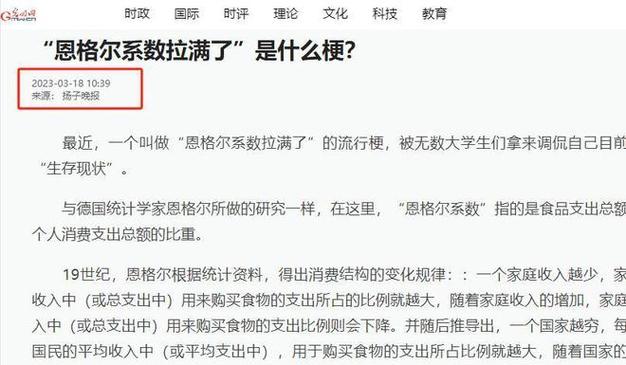

被数据颠覆的“幸福公式”

传统经济学认为,恩格尔系数低于30%意味着进入“相对富裕的社会”。但在中国,2023年国家统计局数据显示,城乡居民食品支出占比仍高达28.4%,似乎没有达到“富裕门槛”。当我们将视角延伸到“总消费支出”时,我们会发现更惊人的数据:中国人均餐饮收入增速连续五年超过GDP,预制菜市场规模超过5000亿元。外卖用户规模超过5亿——这组矛盾的数据揭示了中国消费的深刻变化。

中国消费的“非典型”基因

城乡二元结构的“消费裂变”

中国独特的城乡二元体系造就了世界上最大的“消费梯度差”。1.9亿农村人口通过电子商务将食品支出比例降至25%以下(国家统计局2022年数据)。1.4亿城市新中产阶级将餐饮消费转化为“时间货币”,催生了“懒人经济”、“自我消费”等新业态,这种结构性分离使传统系数失去了横向比较的价值。

政策托举下的“需求释放”

在扶贫斗争中,中央财政专项扶贫资金年均超过1000亿元,农村消费潜力显著释放。2023年,农村居民人均可支配收入增长率达到6.3%,远远超过城市增长率的2.1%。这一政策驱动的消费扩张与市场自发形成的消费升级叠加效应,导致传统系数无法捕捉真实需求变化。

服务消费取代了“吃穿”的范式转移

中国消费者正在经历从“生存消费”向“发展消费”的转变。2023年,教育、旅游、医疗费用增长率分别达到12%、10.5%、9.2%,而食品支出增长率仅为4.3%。这种结构性的消费转型正在改写“食品、服装、住房、交通”的传统消费框架,恩格尔系数自然失去了解释力。

重建中国消费的新坐标系

从“总消费支出”看真实生活水平

在中国家庭总消费中,28.4%的食品支出似乎偏高,但需要综合判断人均GDP增长率(5.2%)和居民可支配收入增长率(6.1%)。当人均GDP超过1.2万美元时,中国消费者开始追求“质量飞跃”。这种集体行为导致了消费结构“低恩格尔、高增长”的独特轨迹。

共同富裕目标下的新消费范式

在共同富裕政策的推动下,中国正在构建“橄榄社会结构”。2023年,基尼系数降至0.466,中产阶级规模突破3亿。这些消费者既不是低收入群体,也不是高净值群体。其消费特点是“性价比敏感但不敏感”,推动国产品牌、智能家居、新能源汽车等行业爆发式增长。

数字技术重构消费场景

直播电子商务、社区团购、即时零售等新模式正在重塑消费时空边界。根据美团研究院的数据,2023年即时零售订单量同比增长80%,生鲜品类占60%以上。这种“即时满足”的消费习惯彻底改变了传统的“周期性采购”消费模式,使食品支出的时空分布呈现出新的特点。

未来展望:中国消费将如何定义全球标准?

当中国消费者对“吃”的需求从“填饱肚子”转变为“舌尖体验”时,对“穿”的需求从“保暖实用”转变为“个性表达”,对“住”的需求从“遮风挡雨”转变为“品质生活”,传统经济模式将面临全面重建。未来的消费研究可能需要引入“时间价值系数”、“体验价值指数”等新变量,而中国正在这些维度上书写新的商业逻辑。

东方消费文明的世界启示

当西方经济学家仍在用恩格尔系数测量温饱指数时,中国消费者已经使用了“人均GDP”×消费升级指数“重新定义了幸福方程式。这种差异不是简单的数据偏差,而是文明演变路径的差异。中国消费市场的独特性正在为全球经济增长贡献新的范式——也许总有一天,世界会重新学习“中国公式”。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...